【前言】

一座城市独有的印记,莫过于它身前身后的建筑;

在春夏秋冬的不倦更替中,

亦或是消失与诞生的角逐里,

是否总有些人、有些故事静静地在那里等着你?

走尽建筑,只因遇见你……

为教育引导学生重视实践、推崇创新、面向应用,突出建筑类学科专业特色,充分调动学生的积极性、主动性和创造性,建筑学院开展2018年建行记之“走尽建筑”学生社会实践活动。此次实践教育,建筑学院2017级本科生参加,由辅导员代云指导。学生运用专业特长,鉴赏建筑之美、探寻建筑奥秘、学习建筑技艺,在领略建筑魅力的同时记录所见、所闻、所思,在游历建筑的旅途中观赏设计、探寻技艺、感受文化。本次建行记,旨在发扬学生智慧和力量,传承“弘扬建筑文化”的优良传统,坚持“学以致用”理念,注重建筑特色和内涵挖掘,秉承以“提高质量为核心的内涵式发展之路”引领学风建设,是立足新时代、贯彻学习党的十九大精神及推进学校第一次党代会精神落地生根的有效举措。萋萋寒日,并未挡住莘莘学子追求建筑梦想的脚步;温馨春节,阖家团圆、共话成长的幸福时刻,讲述着建筑的故事……让我们跟随笔墨和文字的思绪,探寻“行思之旅”,共餮建筑文化长河中的无穷魅力。

小城拾忆

(作者: 建筑学院,建173班,史祚政)

这个时代时间过得很快,快到很多东西刚刚出生就被淘汰;这个时代很快,快到很多风景刚刚看到就转眼不见;这个时代很快,快到你我刚刚遇见就要各奔东西。但是,时间无法带走的是记忆,是一个个刻在我脑海里的建筑,是这小城给我的恩赐。对一座城而言,那只是一个个建筑,但对一个时代,一代人来说,那是一个印记,一个符号。

我出生在一个小城,小城叫济宁,济水之宁的意思。小城不大,但发展很快,高楼大厦平地而起,儿时小巷转瞬即逝。想想自己也算是小小小半个建筑生了,就骑个小车,到巷子里找找济宁的回忆这回忆,不只是甘甜的泉,更是济宁的印记,济宁的符号。

通信大厦,儿时济宁最高的建筑物,没什么特别,却一看到它就知道到了老城区了。那个时候,bb机,手机,mp3,这些个新奇物件,在这里准能买到,那个时候,摩托罗拉还是那么流行。

前面的是文化广场,也是儿时济宁最大的广场,广场中央的毛主席像也会老济宁的标志。可以看到广场上有一个大屏幕,可别小看了它,一年三节,屏幕前的等候是我们最美的时光。现在的广场的功能就变得多样起来,健身,广场舞,武术,画画各种各样,也表示着济宁人民的生活多起来。

通信大厦北面就是人民公园,小时候摸鱼游泳就在那里。一个猛子扎进去,再多烦恼也顿时无影无踪了。后来随着政府对安全工作的贯彻落实和人民娱乐活动的增加,公园更多的成为了一个饭后遛弯,情侣约会的地方了。不要问笔者是不是其中一个,可以说济宁的每对情侣都在人民公园的夜晚互诉过情思,共赏过明月。

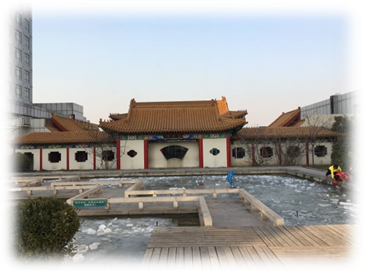

现在的人民公园对面是一座综合商业活动中心,叫运河城,名字就取自京杭大运河旁的小城。上面那张照片便是在运河城的顶层拍下的。至于运河城本身,就像全国开花的万达一样,没什么新奇,唯有楼顶的夕佳楼有些小意思。

前后两个大门,在高楼之上再现了古代的院子,也算是将今年这座历史小城的历史放到一个高度上。

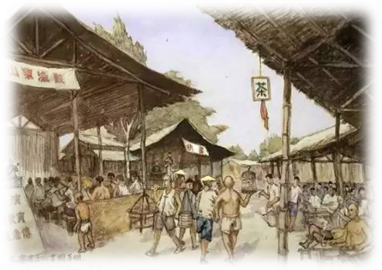

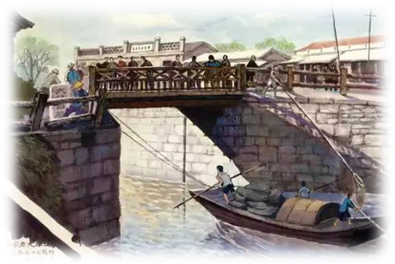

在通信大厦周围,是老济宁最繁华的地方。那时京杭大运河还没停运,河边的茶馆还没关门,在河边玩耍的时候还能听到纤夫号子。

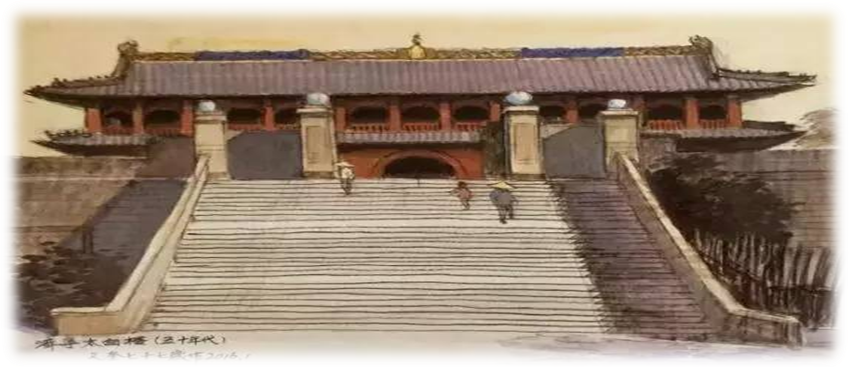

再去的时候桥拆了,河上也没有船了,茶馆更是早已无迹可寻,只能借周老先生在《故韵铭怀》里的画再现当时热闹繁华的场景。河北面就是太白楼,百货大楼了。当时被称为济宁太白路上的两景儿。时过境迁,太白楼经过几次翻修,并且为了保护里面的原貌,只在特定的时间开放,百货大楼历经多次升级也不复原貌。

太白楼为两层砖木结构,楼内有“诗酒英豪”石匾和李白、杜甫、贺知章的“三公画像石”,楼外有《李白任城厅壁记》和许许多多文人墨客途经此处留下的诗词歌赋,除了诗仙李白,甚至可以欣赏到乾隆帝的作品。

太白楼创建至今,休整多次,是“中国四大历史名楼”之一,园中的美景更是不负盛名,亭台楼阁、桃花点点、芳草青绿、潺潺流水,仿佛身在画中,令人不禁感慨:果真美不胜收!

潘家大楼,20世纪20年代济宁市规模最大的私人住宅,是大军阀潘鸿钧的私邸,山东省文物保护单位。大门面对十分讲究的砖石结构影壁一道,稍南向西,为坐北向南八字粉墙加垂珠的精致门楼。两个雕凿细致的青石圆雕石狮分列门楼左右。前厅为硬山式建筑,东西配厅各5间,迎门厅为过厅,是通往第二进院落的通道,过厅与腰厅相连可通北楼院。此门平时不开,需绕东便道的二门而行,只有逢重大节日、仪式方开此门。楼院为此宅的主体建筑,构造别致,十分讲究,由北、南、东、西四楼组成,按“八卦”序列主次排列。北楼为楼阁式建筑,七开间,分上、中、下三层,长27米,宽9米,高14.5米。东西配楼各5间,对称排列,为硬山式二层建筑,均长17米,宽6米,灰瓦覆顶,相连处均有回廊相接,四面楼均设木质护栏。天井中间覆盖木质顶棚藻井,四角各开天窗,将四合楼连成一个整体,雕梁画栋,独具匠心。楼之两端,即四角隅空间,均有耳房组成楼梯间,拾级而上,可达楼上任一房间。三楼更为讲究,亦为7间,周设游廊,中间墙壁全木结构,玻璃门窗,顶脊空心砖垒成,两端饰螭吻,灰瓦覆顶,精雕细刻,民族风格突出,也是全楼的最高点,通高14.5米。西跨院北堂为硬山式建筑,3楹,长12米,宽6米,高8米,前设走廊,灰瓦覆顶,为潘子和的会客室。

老济宁从历史中走来,时至今日,21世纪,济宁也改名叫做新济宁了。济宁老八景也有了新的接替者,有的还在建设,有的还在设计,有的已经完成。在济宁的街头走一走,再看不到古色古香,再看不到纯朴纯真,看到的是高楼大厦,看到的是灯红酒绿。时间向前走了那么久,车流穿梭不息,物质飞速发展,真的就是在向前走吗?在钢筋森林里使用着电脑打字的我不知道答案,也不想知道答案。抬头看窗,小城模样不见,城市骨架初现,想再听一声纤夫号子,想再摸一次小鱼田鸡,想买一个摩托罗拉翻盖手机,想再……想太多了,但到头来只能在这空中楼阁,在这下不接地,上不着天的半空中,看着黑白照片,看着手绘画面,默默地缅怀,默默地叹息,默默地拾遗,拾起的个个珠玑,点点珍奇。

一声悠扬的号子响起,一滴晶莹的泪滴留下,这是济宁,我在这小城拾忆。