2020年6月24日,果冻传媒 召开了主题为“为了回归的实验”建筑学创新实验班与城市设计实验班的年度教学研讨会。北京建筑大学副校长张大玉、建筑学院书记何立新、建筑学院院长张杰、常务副院长金秋野(会议召集者)、副院长李春青等校院领导参加了本次会议并做了重要讲话。此外,学校教务处领导、学院部分系部主任、建筑学实验班和城市设计班的各年级任课教师、建筑系部分青年骨干教师等参与了会议,相关负责人分别做了年度教学总结汇报和讨论。会议分成上午和下午两个半场进行,由刘烨老师主持。

会议场景

首先,二年级实验班教学负责人王韬、二年级实验班任课教师程艳春、四年级实验班教学负责人徐跃家,结合教学实践分别作了主旨报告。

王韬老师的报告《回归真实的设计课程教学实践--以2018级实验班二年级课程教学为例》阐释了当前建筑学课程教学面临着与建筑设计实践脱钩的问题,急需引入与实际的设计实践相结合的真实性环节。对此,本学年王韬实验性的对二年级实验班建筑设计课程进行了针对性的调整。例如,在建筑师系列设计课题中采用真实背景、真实场地、并且引入真实“甲方” 参与设计过程交流与指导,并进行实际尺寸放线、VR空间虚拟体验,和在幼儿园设计课题中结合疫情现状,鼓励学生通过家庭访谈的方式追忆自己的童年生活,使学生通过自身的真实经历启发设计等。同时,王韬还强调在回归真实性的教学当中还应该避免超纲式的技术指导、玩票式的内容设定以及作秀式的成果表达,让从教者的传授内容与学生的实际学习需求挂钩。

二年级实验班课程教学中“回归真实”的环节

程艳春老师的报告《标准化教学系统下的工作室制度探索》介绍了高校建筑学教学以及设计事务所的工作室制度,并在二年级实验班建筑设计课程教学中进行实验性的应用探索经验。首先,程艳春结合自己在早稻田大学的留学经历,介绍了日本建筑界的师承体系以及高校中较成熟的事务所制度,以及该制度体系在知识、经验、理念等的传承以及激发个人发展上的优势。在本学年的二年级实验班设计课教学中,程艳春为同学们建立了门窗等构件的“素材库”以及最终方案表现上的统一标准,让同学们的设计方案回归真实的同时,解放同学们的精力来更多地思考设计本身的问题,进一步激发了想象力,最终取得了超越二年级水平的设计成果。

二年级课程教学工作室模式下的成果表现“统一标准”

徐跃家老师在报告《当我们在谈论参数化设计的时候,我们在谈论什么?》中,首先介绍了参数化在建筑学领域中广泛应用的可能性,并将参数化设计的能力归纳为一种逻辑思维方式,即它源自于对现实的充分理解,进而将其抽象,并最终对它进行逻辑建构的思维方式。因此学习者不光要不断接触更新、更多样的软件工具,还要广泛涉猎相关领域的技能以及如数学、社会学等学科的思维,做到“文理兼修”。因此在四年级实验班的设计课程中,徐跃家重视对学生们设计课“必要技能”之外的技能训练和思维培养,如增加结构素描和故事版绘制等环节,培养了学生的建构逻辑能力,进而梳理逻辑、深化算法,呈现出了优秀的设计成果。

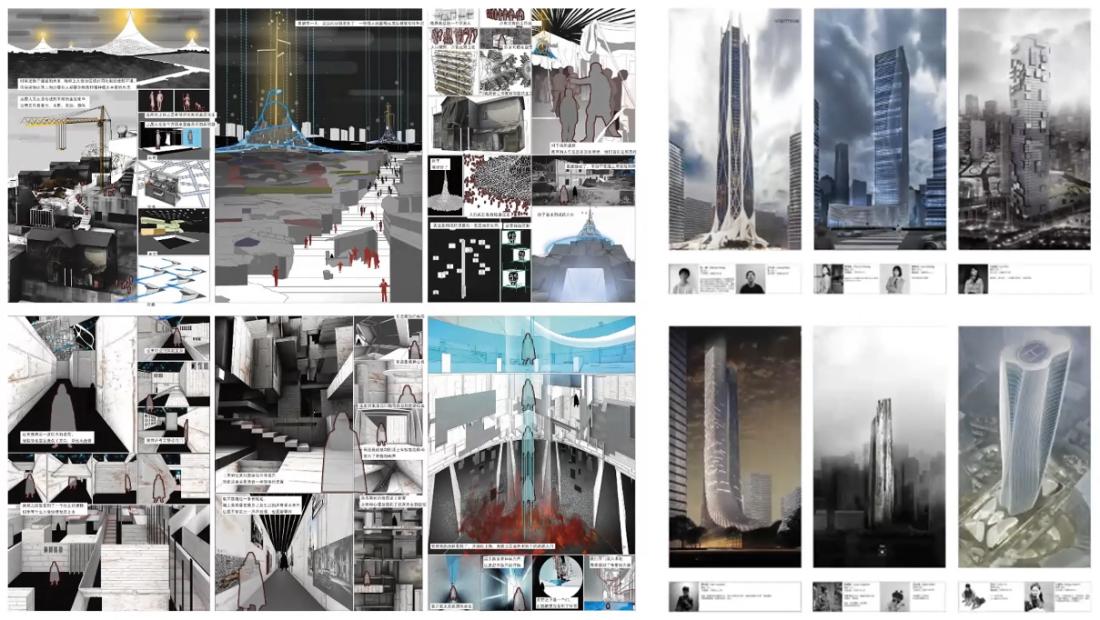

四年级设计课程教学中的“故事逻辑”训练环节与超高层建筑设计作品

随后,一年级创新实验班设计课程教师刘烨、李路阳,建筑学一年级普通班设计课程负责人孟璠磊,三年级创新实验班设计课程负责人任中琦,三年级城市设计实验班任课教师李煜、刘平浩,四年级城市设计实验班任课教师欧阳文、商谦、钱睿等老师分别对各自负责的课程的课题设置、执行情况、存在问题以及下一年度的调整方向和计划进行了详细的汇报,并围绕着各年级课程的衔接、教学培养目标、城市设计与传统建筑学的关系和区别等问题进行了充分而具有建设性的讨论。

最后,金秋野常务副院长、李春青副院长、何立新书记分别对本次研讨会做了总结发言。金秋野表示,实验班教学培养的应该是更具有职业适应能力和思维分辨率,能创造好的空间产品的人材。本学年在实验班课程教学、课题改革、学生图纸表现力和评图等方面都值得认可,今后各年级应在教学回归真实性、经典案例研究、VR技术的教学应用等方面作出进一步的尝试,并逐渐将与北京城的建设发展密切相关的题目纳入到课程中。李春青表示,实验班教学团队非常优秀,课程中也充分体现了老师们的特点。今后应通过培养试验班学生研究性思维能力,如撰写设计文本等环节,发挥实验班的引领作用,同时老师们也应该加强对建筑教育的研究和在教学中运用新技术。希望今后能有更多专业的老师和学生代表能参加讨论。何立新表示,老师们在各自的岗位上付出了巨大的心血,及时的研讨总结是十分必要的。建筑学实验班的创立是为了在新时代行业背景下有所创新和突破,然而时代发展迅速,实验班的目标也应不断更新调整,对此教师们应该时刻保持思考,站在学科的角度上去看专业建设,以实现“锦上添花”的效果。