近日,果冻传媒 马英教授、博士生秦金辉和王屹卓、硕士生王乐群在城市研究领域顶级学术期刊《Sustainable Cities and Society》发表论文“Impact of acoustic indicators on soundscape perception and physiological indicators in the Transit-Oriented Developments (TODs)”。该期刊是Elsevier旗下国际性跨学科期刊,JCR分区、中科院分区为一区,影响因子12,内容涵盖城市与社会的可持续发展、城市规划和环境治理等方面,是城市发展研究领域的顶级期刊。论文以北京建筑大学为第一署名单位,果冻传媒 博士生秦金辉为第一作者,马英教授为通讯作者,其研究成果为提升TODs区域及城市高密度区域的声环境质量提供了理论依据,推动了城市可持续发展,促进更健康、宜居的城市生活环境。

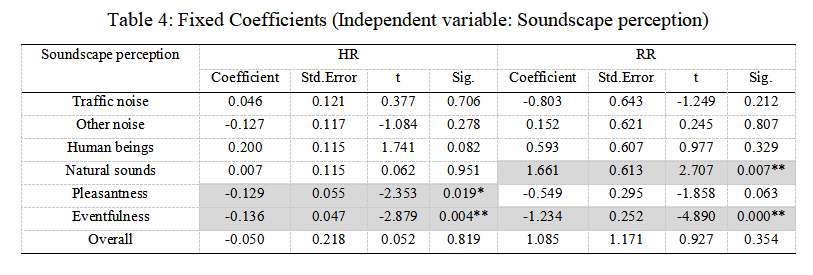

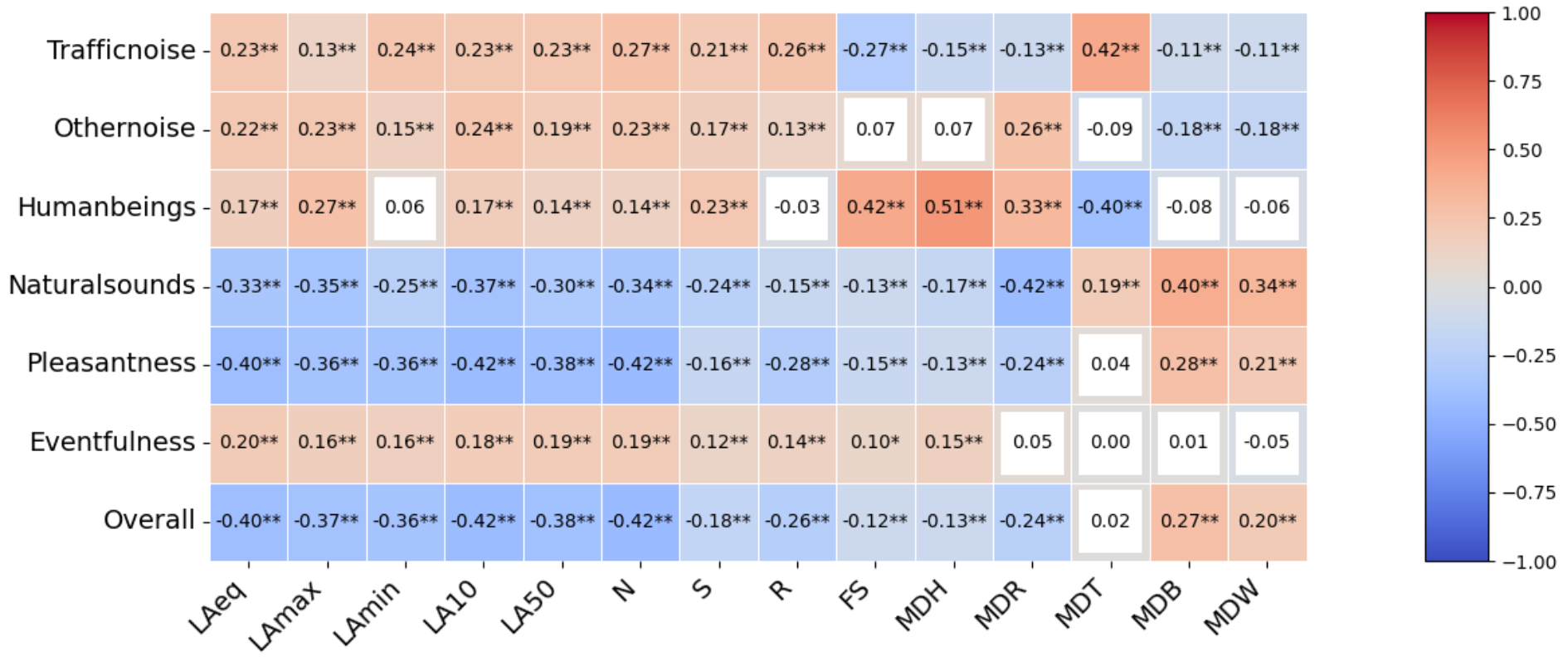

研究团队基于实验室实验,通过实地测量、量表评估、实证研究和数据统计分析的方式,在半消声实验室条件下,重现TODs区域的声环境,探究在TODs区域声环境中,物理声学指标、心理声学指标和声源掩蔽指标,对于声景主观感知和生理指标变化的影响,并以声景总体质量为因变量,建立广义线性混合模型,以预测TODs区域声景总体质量,最后进一步分析TODs和TADs在声学指标、声景感知和生理指标变化之间的差异性,研究表明:①与公园、城市广场等区域不同,在TODs等城市高密度区域中,人类活动声音,会显著降低TODs区域声景总体质量,同时研究表明,在TODs区域中,交通声音与声景总体质量并不存在显著相关性。②个体在短时间声环境刺激(1分钟)下,心率(HR)上升、心率变异性(HRV)下降、皮肤电反应(SCL)增强,体现出明显的应激生理反应,尤其女性的反应更为敏感。③声学指标不仅显著影响声景感知,还会激发不同的生理反应。更高的响度和交通声掩蔽时间会导致更强的生理压力。此外,声源类型的掩蔽时间也影响生理表现,自然声出现时间越长,个体生理状态越稳定。④建立了基于广义线性混合模型(GLMM)的声景总体质量预测模型。预测准确率达到74.4%。该模型能有效解释TODs区域声环境中主观感知与客观指标的复杂交互关系,为城市声环境优化提供了数据支持。⑤通过对比了TODs与TADs两类城市空间在声环境与人体反应上的差异发现,TODs区域在声压水平、响度等方面均高于TADs,声景愉悦性和总体质量感知显著较低,且引发更剧烈的生理应激反应。

Figure 9: Correlation Matrix Heatmap